京东美团外卖大战高潮迭起,饿了么再不宣战就来不及了

【摘要】一个缺乏战斗力的互联网公司,也缺乏未来的想象力。

外卖战事继续升级。

前几日,京东外卖上线了百亿补贴,号称将通过“全民补贴+爆品直降”的双重机制,一年内投入超百亿元。当晚CEO许冉在专访文章中提及京东为什么要做外卖,称“我们看到了比如食品安全的隐患、商家反映佣金过高、骑手基本没有社会保障…”,而后美团核心本地商业CEO王莆中在社交媒体公开表达了对京东做外卖的看法,更是言辞激烈,不留情面。

对于王莆中的亲自下场,刘强东难得地表了态,“不要和人打口仗,不能产生社会价值”。

自从正式进军外卖市场,京东和美团你来我往、针锋相对,好不热闹,可在这场外卖新战争中,作为行业老二的饿了么似乎被遗忘和忽视了。而它自己似乎也靠在阿里的保护之下,被隔绝了一线炮火的声音,变得毫无危机感。

淡出战场的饿了么,并不顺心

对于京东掀起的外卖大战,跟还是不跟,是一个问题,从目前来看,饿了么的沉默似乎透露出了选择的倾向,而近几年,远离竞争的核心战场,似乎已经成为饿了么的“战略决策”。

2022年6月,饿了么凭借着“免单一分钟”的活动爆火出圈,成为话题、热搜的收割机,制造了一场成功的营销。趁热打铁,8月,饿了么又宣布与抖音共同宣布达成合作,通过在抖音直播、派发优惠券、推出套餐,试图借助外部流量获得增长。

然而,获得突破性增长的不是饿了么,却是抖音。

抖音靠着海量的用户以及庞大的流量池,在本地生活服务市场上崭露头角,像极了当年的腾讯。据了解,2022年,抖音生活服务的GMV(交易总额)同比增长了7倍。当抖音在团购业务上向美团发起猛烈攻势,美团加码直播业务予以回击,双方的正面交锋日益激烈,饿了么却已然失去了“武器”。虽然口碑被并入高德,但“口碑+高德”的组合,也没有在本地生活服务市场上掀起太大的浪花。

不止“隐身”于美团和抖音之间的大战,饿了么对于与美团的竞争也不再主动,反而选择在美团后面亦步亦趋。去年年底,饿了么尝试上线新的流量入口—特团,并将为此在App首页开设金刚位,而所谓的特团,基本和美团“拼好饭”一样,核心是一口价模式。

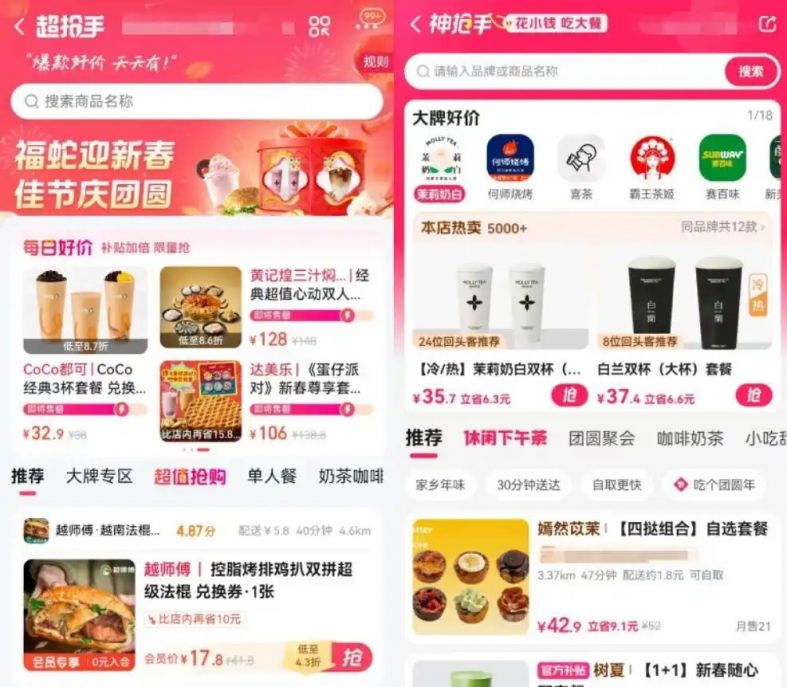

同时,饿了么也专门推出“超抢手”频道,针对商家单品爆款进行低价促销,在功能和命名上都明显对标美团“神枪手”。

面对跨界者的不断挑战,为什么饿了么反而选择远离战场?一个主要原因是饿了么把更多的精力放在了守住基本盘、改善盈亏状况。

在这方面,饿了么确实取得明显成效。2022年二季度,饿了么首次实现UE(单位经济效益)由负转正,并连续保持六个季度;截至2023年9月30的一年间,阿里本地生活集团减亏近50亿元,其中大部分来自饿了么的贡献。根据阿里集团2025财年第二季度(自然年2024年第三季度)的财报显示,本地生活集团实现收入177.25亿元,经营损益亏损收窄至3.91亿元,同比减亏85%。

不过,当抖音、美团等对手在竞争中高歌猛进,整体财报数据的好看,并不能掩饰饿了么越来越被拉大的差距。同样在2024年三季度,美团核心本地商业实现营收693.7亿元,是同期阿里本地生活营收的近四倍。

用户端和商家端的差距也是如此。据QuestMobile的数据,截至2024年5月,美团的MAU(月活用户)达4.64亿人,同比增速15.64%,饿了么则同比下滑0.42%;

同期,美团外卖商家版、美团开店宝的MAU增速分别达9.99%、41.85%,远超饿了么商家版及阿里本地通4.52%、-24.68%的同比增速。

挑战者坐大,饿了么最危险?

2024年,中国外卖市场规模达1.63万亿元,美团市占率为68.2%,饿了么仅25.4%。

如今在外卖行业,京东来势汹汹,它将炮火集中对准了美团这个行业老大,看似势要从美团的地盘分一块出去。但京东若真的成功在外卖市场上站稳了脚跟,威胁到的可能不是美团,反而是饿了么这个行业老二。

京东做外卖,瞄准的是中高端消费人群,主打品质,其通过严选商家、免佣政策吸引品牌连锁餐厅入驻,希望形成“高客单价-高骑手待遇-高品质服务”的正向循环。在即时零售业务上,京东的定位也是如此。而饿了么这两年最大的动作正是加码品牌商家,从“双百计划”到“品牌近场官方旗舰店”,都是围绕品牌商家去做差异化的产品和服务。

显然,京东和饿了么的思路一致,可也因此,京东和饿了么在本地生活服务的目标人群具有很大的重合性。如果京东外卖做起来,由此成功带动即时零售业务增长,那饿了么将更加被动。

在即时零售业务上,饿了么已经露出落后的趋势。据国信证券统计,2023年,美团即时零售销售额的占比达到47%,饿了么所属的阿里系仅占比17%。另外根据交银国际的预测,2024年即时零售GMV平台增速排名中,饿了么以16%排名第四,前三名分别是美团闪购、京东到家、小象超市。

对商家资源的抢夺,随着京东的高调入场也被重新掀起,而在美团流量大、京东抽成低的对比下,饿了么对商家的吸引力其实在弱化。一些商家已经开始改变,某连锁茶饮品牌负责人坦言,“美团抽成高但流量大,京东抽成低但单量增速快,我们已经在考虑缩减对饿了么平台的投入。”

当然,商家们不会抛弃饿了么,多一个平台对于商家来说意味着多一分选择。毕竟在外卖行业,正如王莆中的意思,外卖行业一直不缺巨头,可成功与美团、饿了么分一杯羹的,在京东之前并没有出现。

但饿了么不能赌,放大到整个本地生活服务,不只是即时零售赛道上竞争激烈,包括团购的到店业务也因为抖音的崛起而发生很大变动。而口碑并入高德后,高德固然拥有一个庞大的流量入口,但其流量很难帮助口碑完成消费的转化,因为作为一个地图类工具,进入高德的目的就是查询路线、方便出行,吃喝玩乐的选择在出行之前往往就已经确定,反而是网约车方面,与高德更为契合。

这是非原生外卖团购平台到店业务上的致命缺陷,抖音可以通过内容引导消费,培养用户习惯,构建消费链路,也至今因为在流量时代,依靠庞大的流量对各个商业场景进行暴力突破,一旦抖音流量下降,那么也必然难以与美团饿了么相抗衡。

但在京东强势来袭,绕过老二,直接大战行业老大美团的当下,对于无法加入战局的饿了么而言,通过到家和到店业务的协同作用创造增量,可能已成空谈。

饿了么困在巨头阴影之下

在本地生活服务市场,巨头之间的竞争正在演变为综合能力的较量。举个简单的例子,京东外卖吸引商家,除了“全年免佣金”,据一位连锁餐饮品牌负责人透露,“京东还承诺,入驻商家可同步享受电商大促流量”。对一些中小商家来讲,电商流量极具诱惑力,而这背后是京东整个电商生态在支撑。

抖音也是如此,海量的内容资源和电商生态的搭建,在海量流量的支持下,对于其在本地生活服务市场的攻城略地是绝佳的助力。

饿了么背靠的是阿里这个超级巨头,在综合能力输出上自然不会弱,但问题是阿里并没有给予饿了么全力的支持。尤其是在阿里战略聚焦的转变下,本地生活服务是属于被割舍的那部分。

当然,如果当初不是并入阿里,饿了么能否在与美团的大战中站稳脚跟也未可知。但同时,因为并入阿里这个超级巨头,饿了么的天花板就已可以看到了。这是饿了么的幸运,也是它的不幸。

张勇掌舵时期,阿里大举扩张本地生活业务,俞永福也得其信任“二进宫”,从2021年开始接管本地生活集团。就在俞永福准备大干一场的时候,阿里突然来了一场高层人事变动,张勇退休,马云和蔡崇信回归,吴泳铭担任CEO同时兼任淘天集团CEO。他将电商和云计算两大业务作为最高优先级,其他业务都进入了收缩阶段。

从阿里自身的角度来看,这些策略没有什么问题,甚至可以说是非常正确的策略。但这些策略对于饿了么来说,则显得不太美妙。

其实,俞永福从未染指阿里最核心的电商业务,并且始终偏居北京,距离杭州总部千里之外。他通过在内部做整合,成功缩减了饿了么的亏损,使本地生活服务在阿里内部摘掉了“掉血大户”的帽子。但也让饿了么失去了创业初期的冲劲,停留在了阿里划出的舒适圈中。

虽然在巨头林立、竞争越发激烈的本地生活服务市场上,饿了么和高德都需要阿里的资源和能力,但对阿里而言,面对抖音和拼多多的紧追不舍,稳住电商地位、找寻未来的“船票”才更为迫切。这些船票可以是大模型、人工智能、未来科技等等前沿技术,而本地生活服务想要成为船票,对于阿里这艘超级巨轮来说还是“太小”,需要技术赋能之后才有这个可能。

其实并入阿里后,饿了么经历了数轮组织架构调整,在业务不断被拆分、整合后,饿了么得到的资源支持有限、业务间的壁垒也很高。一位匿名用户在职场社交平台脉脉上发言,“在饿了么工作了2年的BD岗,自从被阿里收了后市场份额就开始下滑,一系列所谓的‘闭环’‘打法’‘战役’不但起不到一点效果,反而项目太多使得负责人朝令夕改。”

当然,频繁的换帅,也透露出阿里在本地生活服务市场上的焦虑和不满,但也仅限于此。

2024年,俞永福离开,本地生活服务的业务重担交到了阿里80后“少壮派”的手中,今年2月,再次调整,吴泽明将兼任饿了么 CEO,原 CEO 韩鎏专注分管即时物流中心。

少壮派高管走马上任,能给饿了么带来新的活力吗?这是外界的疑问,也是阿里内部的疑问。但可以肯定的是,如果饿了么继续在本地生活服务市场的竞争中保持“边缘化”的位置,而不主动入局和反攻,即使守住了基本盘,也可能意味着退步。

或许,饿了么才是最需要唤醒狼性的一家企业,毕竟,“战争”已经近在眼前,还圈地自萌,可不是明智的选择。更何况,一个缺乏战斗力的互联网公司,也缺乏未来的想象力。

道总有理,曾用名歪道道,互联网与科技圈新媒体。本文为原创文章,谢绝未保留作者相关信息的任何形式的转载。

道总有理

歪思妙想创始人,互联网与科技圈深度观察者